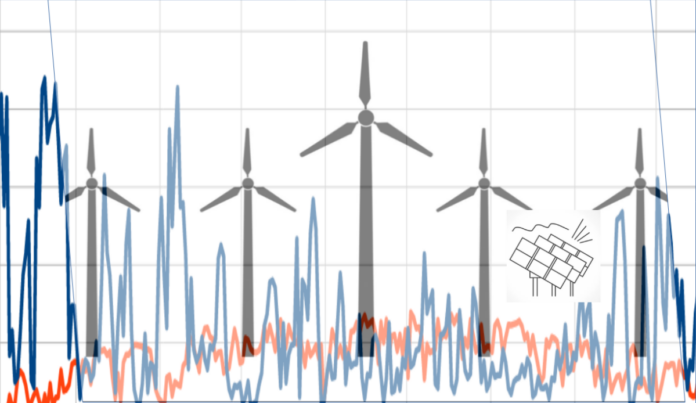

Übersicht Januar 2025 und Hochrechnung für 2030

Tabelle 1: Zusammenfassung der wichtigsten aktuellen und zukünftigen Daten bis 2030

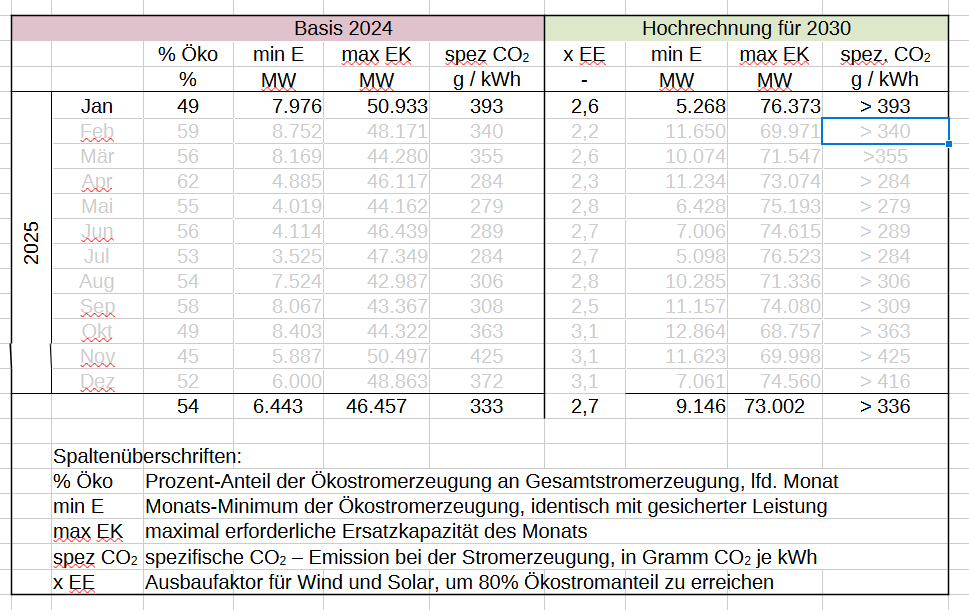

Bild 1: Verläufe von Stromerzeugung aus Ökoenergie und Stromverbrauch bei aktuellem Ausbauzustand im Januar 2025; rechts Ausschnitt A mit größtem Reservebedarf (grüner Pfeil). Datenquelle: smard [1]. Violette Darstellung: negative Preisausschläge beim Stromhandel [5].

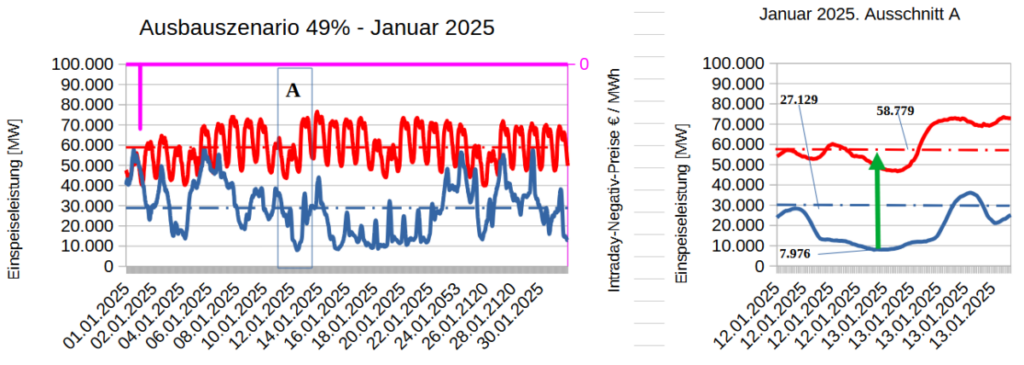

Bild 2: Verläufe von Stromerzeugung aus Ökoenergie und Stromverbrauch Januar 2030, hochgerechnet aus Januar 2025 entsprechend Planungsziel des BMWK für 2030 [4]; rechts Ausschnitt A mit größtem Reservebedarf (grüner Pfeil).

Stromverbrauch und Stromerzeugung im Dezember 2024

Aus den Diagrammen (Bilder 1 und 2) gehen die Erzeugungsschwankungen des Ökostroms hervor. Aus Gründen der Netzsicherheit und der Versorgungssicherheit sind daher unterschiedliche Ausgleichsmaßnahmen unerlässlich. Der Preis dafür ist ein Großhandels-Strompreis auf hohem Niveau. Im Jahr 2024 erreichte er im Durchschnitt von 7,9 ct/kWh und der Januar 2025 begann schon mit 11,4 ct/kWh. Als Maß für den schon erreichten und den weiteren Ökostromausbau wird das Verhältnis von durchschnittlicher Stromerzeugung zum durchschnittlichem Stromverbrauch genommen. Daraus ergeben sich zwangsläufig Überkapazitäten bei Erzeugungsspitzen, die mit dem Ausbau ansteigen. Im Idealfall sind sie gerade so groß, dass sich rein rechnerisch das gewünschte Verhältnis von Erzeugung zu Verbrauch ergibt. Für die erreichten Verhältnisse sowie weitere Kennzahlen siehe Tabelle 1. Aus Klimaschutzgründen sei hier die spezifische CO2-Emission hervorgehoben. Sie betrug für den Monat Januar 393 Gramm je Kilowattstunde Stromerzeugung (g/kWh). Der Durchschnitt für das Gesamtjahr kann unter der Voraussetzung gleicher Umweltbedingungen wie im Vorjahr mit 333 g/kWh prognostiziert werden. Das ist aus Klimaschutzgründen noch viel zu hoch. Deutschland folgt damit dem Emissions-Spitzenreiter Polen.

Außerdem werden im Diagramm 1, in violetter Darstellung, Negativpreise aus dem Intraday-Stromhandel angegeben [5]. Im Januar war dies an 1 Tag der Fall. Negativpreise bedeuten praktisch eine Art “Entsorgungsgebühr” für wertlos gewordenen Ökostrom im Handelsverlauf, eine direkte Folge von Überkapazität. Die gesicherte Leistung des Ökostroms konnte mit 7.976 MW ermittelt werden (siehe “min E” in Tabelle 1). Das entspricht einer Bedarfsdeckung von 14%, bezogen auf den Durchschnittsbedarf des Monats.

Stromverbrauch und Stromerzeugung im Dezember 2030 nach dem Plan des BMWK [4] – kann der Ökostromausbau mit 80% – Anteil in 2030 die Problemlösung sein?

Der 80% – Anteil des Ökostroms am Verbrauch würde durch Ausbau der aktuellen erneuerbaren Erzeugungskapazität um den Faktor 2,6 zwar planmäßig erreicht, aber als Durchschnittswert und, aufgrund der nicht aufgehobenen Volatilität, nur an 13 von 31 Tagen. Die immer noch erforderliche Ersatzstrombeschaffung stammt weiterhin überwiegend aus fossiler Kraftwerkstechnik, und auch weiterhin aus importiertem “Atomstrom”. Daher wird der in der Tabelle angegebene CO2 – Ausstoß im Januar 2030 bei sehr viel mehr als 393 Gramm je kWh Stromerzeugung liegen. Der genaue Wert in 2030 hängt vom dann erreichten Strommarktdesign ab.

Fazit: Eine fast Verdreifachung der Ökostromerzeugung durch Installation von Wind- und Solarkraftwerken, sofern sie überhaupt politisch durchsetzbar und ökonomisch realisierbar ist, kann den Treibhausgasausstoss nicht signifikant und nachhaltig verringern!

Quellen: [1] Strommarktdaten “smard” ; [2] Electricity-Maps; [3] Langfassung der Analyse beim Verfasser des Artikels erhältlich;

[4] Deutscher Bundestag Drucksache 20/1630 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor , Seite 137, Punkt 2 [5] Fraunhofer Energy Charts: Börsenstrompreise | Energy-Charts: